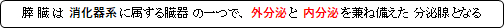

c

・概 要

・位 置

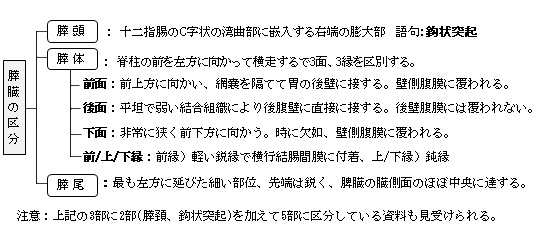

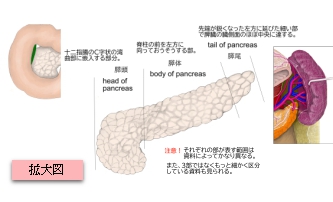

・区 分

・構 造 (外分泌部、内分泌部)

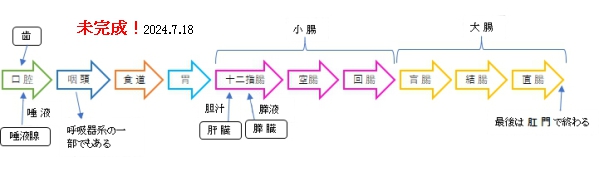

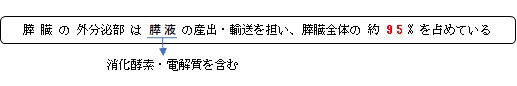

・働 き

・脈 管 / 神 経

・関連語句

【身体に他する位置関係】 膵臓は上腹部の右外側部からその内側部を横走し、左外側に至る。

【骨格に対する位置関係】 「膵頭は第1~第3腰椎の椎体の右側にある。膵体は第1腰椎の高さで脊柱の前に位置し、膵尾は第11あるいは第12肋骨の高さで脾臓に接近して終わる。」(日本人体解剖学)

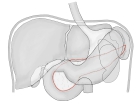

【付近臓器との位置関係】 「膵臓は腹腔の大血管と接する。すなわち、膵頭の後ろには腹大動脈、下大静脈、右腎静脈並びに横隔膜腰椎部がある。また、膵切痕には上腸間膜静脈があり、しばしば上腸間膜動脈もそこに通る。上縁の近くで門脈が形成され、また膵頭の前には胃十二指腸動脈がみられる。膵体の後面に接して、上縁を脾動脈が走り、その下方を脾静脈が走る。また、そこには多数のリンパ節とリンパ管がある。膵体の前面には胃が接し、また前縁には横行結腸間膜根が付着する。」(日本人体解剖学)

以下は「ChatGPT」を参考に作成したものになる。

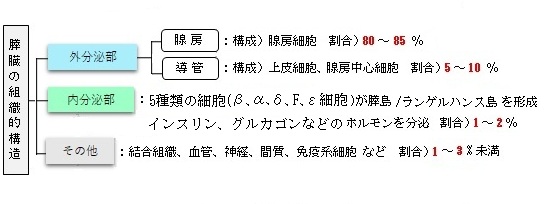

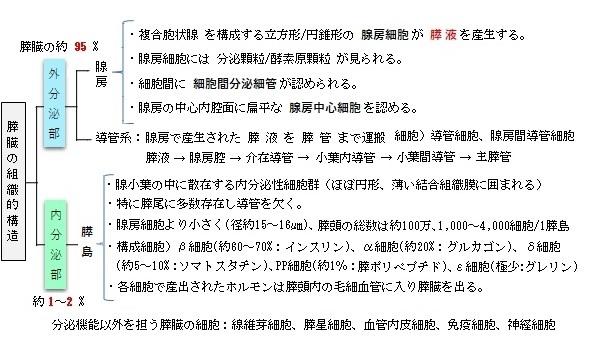

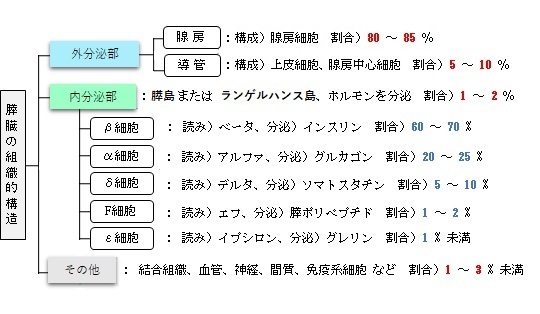

以下は「日本人体解剖学」の解説文となる。 「耳下腺に類似の構造を示す。膵臓の表面を包む結合組織は内部に入り込み実質を多くの小葉に分け、小葉間結合組織中に動・静脈、リンパ管、導管などを通す。膵臓の小葉は、外分泌部と内分泌部とからできている。」

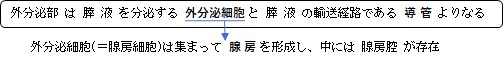

【外分泌部】

・外分泌部を100とした場合、導管が占める割合は2~5で、それ以外は腺房細胞となる。

【ChatGPTに聞いてみた】 Q:「外分泌部には腺房細胞と導管を構成する上皮細胞以外の細胞は存在するか?」 A:「外分泌部の組織構造としては、基本的に腺房細胞と導管上皮細胞が主要な細胞。しかし、以下のような細胞も周辺に存在している。 筋上皮細胞: 膵臓では一般的にはほとんど見られません。唾液腺などにはありますが、膵外分泌部にはほぼ存在しないとされています。 間質細胞: 膵臓の外分泌部の間質(結合組織)に存在する線維芽細胞や血管内皮細胞、免疫細胞など。これらは腺房や導管の細胞ではありませんが組織の支持や血管供給に関わります。 免疫細胞(Macrophagesなど)

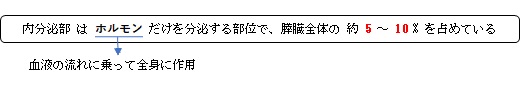

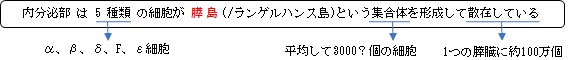

【内分泌部】

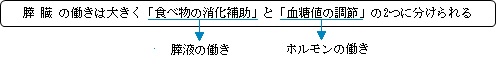

【食べ物の消化補助】 膵臓の大部分(約80~85%)を占める腺房細胞は消化酵素を含む膵液を分泌し、以下のような働きがある。

プラスして、胆汁に含まれる重炭酸イオンは胃酸を中和し、小腸内のpHをアルカリ性に保っている。

【血糖値の調整】 膵島(/ランゲルハンス島)に存在する細胞には血糖値を調節するホルモンを分泌する。

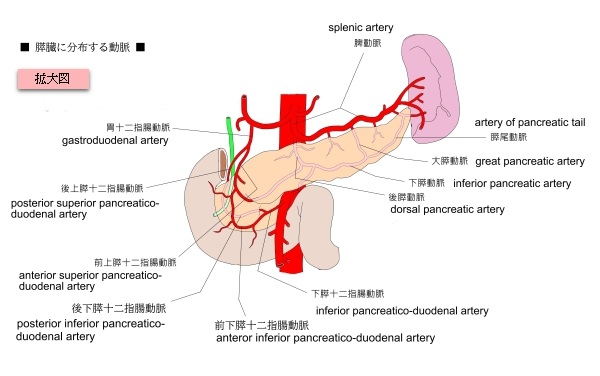

【動 脈】

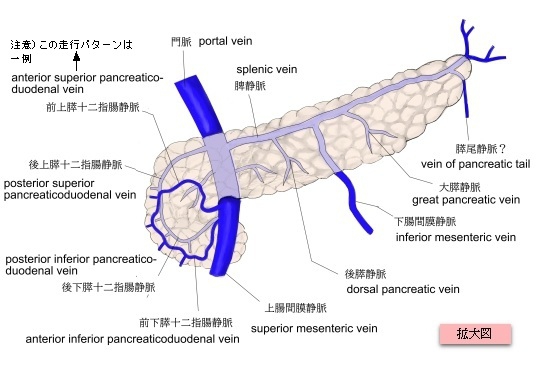

【静 脈】 静脈に関しては参考にできる資料が少ないのだが、基本的には「動脈と同名の伴行静脈が膵臓からの血液を集めている」と考えてよいと思われる。 ・膵頭部 :動脈の伴行静脈が存在 前上膵十二指腸静脈、後上膵十二指腸静脈がそれぞれ別々に、または1本に合流(上膵十二指腸静脈)して上腸間膜静脈に注ぐ。 後下膵十二指腸静脈と前下膵十二指腸静脈は合流(下膵十二指腸静脈)して上腸間膜静脈に注ぐ。 ・錐体部/膵尾部:後膵静脈、下膵静脈、大膵静脈、および膵尾静脈が膵体・膵尾部の静脈血を集めて脾静脈に注いでいる。

膵十二指腸静脈は上・下十二指腸動脈に伴って門脈に、膵静脈は後面の脾静脈に入る。「日本人体解剖学」 膵臓の静脈は主に脾静脈と上腸間膜静脈に流れ込み、これらが合流して門脈を形成。

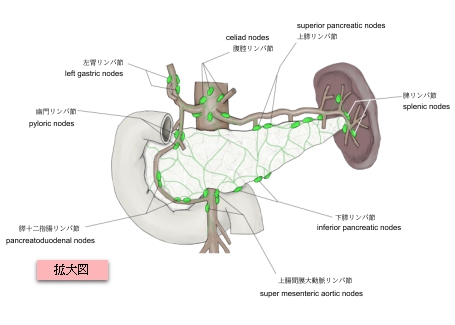

【リンパ管】 「ChatGPT」に「膵臓にはリンパ管が張り巡らされていると考えてよいか?」と尋ねてみた。 A : 膵臓は外分泌腺として大量の消化酵素を産生し、また内分泌機能も持つため、代謝や免疫応答に関与する豊富なリンパ管ネットワークが張り巡らされている。 ■膵臓のリンパ管の特徴■膵実質内リンパ管 ・腺房や島周囲に細いリンパ毛細管が分布。 小葉間リンパ管 ・小葉間結合組織を走行し、血管や導管と伴走。 大リンパ管 ・上腸間膜リンパ節、脾門リンパ節、腹腔リンパ節などへ流入。 ・膵頭部 → 主に上膵十二指腸リンパ節 ・膵体尾部 → 脾門リンパ節・腹腔リンパ節 ・膵臓のリンパは膵臓周囲のリンパ節に流れ込みます。 ・主なリンパ節は 膵十二指腸リンパ節、脾リンパ節、上腸間膜リンパ節 ・これらはさらに腹腔リンパ節へと流れ、最終的に胸管に注ぎます。

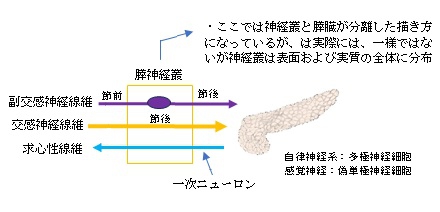

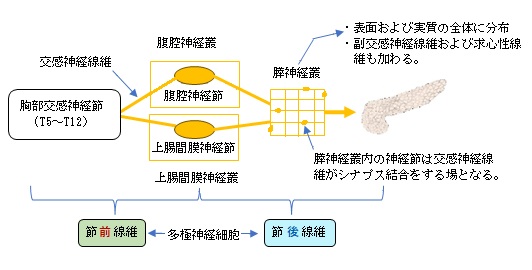

【神 経】 自律神経系が主に膵臓を支配し、基本的に膵臓に関係する神経は膵神経叢を経由している。

「ChatGPT」に聞いてみた。 Q.「膵臓に分布する神経は全て膵神経叢を経由するのか?」 A.「膵臓に分布する自律神経線維(交感・副交感・求心性)は、原則すべて膵神経叢を経由して分布します。

【交感神経】 主に胸部交感神経節からの交感神経線維が腹腔神経叢および上腸間膜神経叢経由で膵臓に入る。 膵臓の血管を収縮させ、膵液分泌やホルモン分泌を抑制する作用がある。

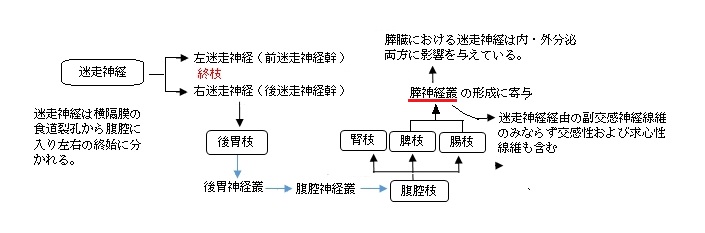

【副交感神経】 迷走神経(第10脳神経)が主に膵臓を支配。 膵液分泌やインスリン分泌を促進する作用がある。 副交感神経線維も腹腔神経叢を通って膵臓へ。 交感神経である腹腔神経叢から無髄神経線維が直接分布し、または、肝神経叢、脾神経叢からの線維とともに膵臓に入る。 副交感神経である迷走神経は胃壁より幽門壁および十二指腸壁をへて膵臓に入る。分泌神経線維は上膵十二指腸動・静脈に沿って走るという。なお、小葉間結合組織内には交感神経節細胞を認め、また知覚神経終末として層板小体を認める。

【 内臓求心性神経線維(感覚線維)】 ・自律神経線維に沿って走行し、膵臓の伸展、化学的刺激、炎症、痛覚(鈍い内臓痛)を脳に伝える。 ・主に迷走神経経由と交感神経経由(脊髄後根神経節へ)で伝わる。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||