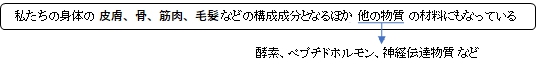

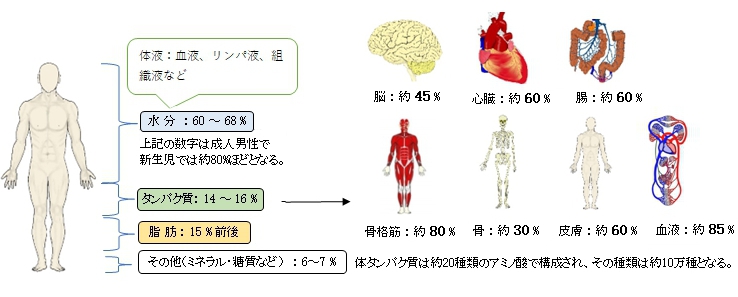

・体重の約20%を占めていて、水の次に多い物質。

【タンパク質を多く含む食品】

以下はタンパク質を多く含む食品の例となる。「単位(g)」の数字は食品100あたりのタンパク質の量を表す。

| |

食品名 |

単位(g) |

|

食品名 |

単位(g) |

1 |

まぐろ(赤味) |

28.3 |

6 |

真鯛 |

19.8 |

2 |

かつお |

25.8 |

7 |

鶏むね肉 |

19.7 |

3 |

鶏ささみ肉 |

24.0 |

8 |

和牛ヒレ |

19.5 |

4 |

プロセスチーズ |

22.7 |

9 |

アジ |

18.7 |

5 |

豚モモ肉 |

20.4 |

10 |

和牛サーロイン |

16.9 |

・2013年12月16日付の朝日新聞の記事の「迫れ、細胞リサイクル(病気の解明に期待 研究進む)」に以下のような解説が掲載されていた。

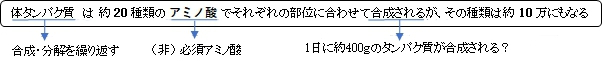

「呼吸や栄養の消化など、あらゆる生命の営みにたんぱく質は欠かせない。このため生物は常に大量のたんぱく質を体内で合成している。人間は、毎秒300万個のペースで作る赤血球をはじめ、1日に約400グラムのたんぱく質を作る。食事で補給するたんぱく質は1日80~90グラム。残りは不要になったり、壊れたりしたたんぱく質をリサイクルして補っている。その役割を担うのがオートファジーだ。」

【タンパク質の利用】

・体内でのエネルギー源ともなるタンパク質であるが、摂取しすぎると脂肪として体内に蓄積される。

タンパク質の分類には以下のようなものがある。

■構成成分による分類■

分類名 |

内 容 |

例 |

純タンパク質 |

アミノ酸のみからなる |

アルブミン、グロブリン |

複合タンパク質 |

タンパク質 + 非タンパク質成分 |

ヘモグロビン(ヘム付き) |

1 |

糖タンパク質 |

糖鎖が付加 |

IgG、ムチン |

2 |

リポタンパク質 |

脂質が付加 |

HDL、LDL |

3 |

クロモタンパク質 |

色素が結合 |

ヘモグロビン |

4 |

ヌクレオタンパク質 |

核酸と結合 |

ヒストン、リボソーム |

5 |

金属タンパク質 |

金属イオンを含む |

フェリチン、亜鉛フィンガー |

6 |

リンタンパク質 |

リン酸基が付加 |

カゼイン、酵素類 |

■立体構造による分類■

|

分類名 |

内容 |

例 |

1 |

繊維状タンパク質 |

長く伸びた構造。構造支持の役割。水に溶けにくい |

ケラチン(髪)、コラーゲン |

2 |

球状タンパク質 |

丸くコンパクトな構造。酵素などの機能性が高い |

ヘモグロビン、酵素、抗体 |

3 |

膜タンパク質 |

細胞膜に埋まっている。輸送や情報伝達に関与 |

イオンチャネル、受容体 |

■機能による分類■

|

分類名 |

機 能 |

例 |

1 |

酵素 |

化学反応の触媒 |

アミラーゼ、DNAポリメラーゼ |

2 |

輸送タンパク質 |

物質の運搬 |

ヘモグロビン、トランスフェリン |

3 |

構造タンパク質 |

細胞や組織の構造を支える |

アクチン、コラーゲン |

4 |

貯蔵タンパク質 |

栄養源 |

フェリチン(鉄貯蔵)、カゼイン |

5 |

受容体タンパク質 |

シグナル受容 |

インスリン受容体 |

6 |

運動タンパク質 |

運動・収縮 |

ミオシン、キネシン |

7 |

調節タンパク質 |

遺伝子発現の調整など |

転写因子、ホルモン類 |

8 |

免疫タンパク質 |

免疫応答 |

抗体(IgGなど) |

■起源・由来による分類■

|

分類名 |

内 容 |

例 |

1 |

動物性タンパク質 |

動物に由来 |

卵白アルブミン、ミオグロビン |

2 |

植物性タンパク質 |

植物に由来 |

グリアジン(小麦)、レクチン |

■化学的性質による分類■

|

分類名 |

内 容 |

例 |

1 |

酸性タンパク質 |

酸性アミノ酸が多い |

DNA結合タンパク質 |

2 |

塩基性タンパク質 |

塩基性アミノ酸が多い |

ヒストン |

3 |

中性タンパク質 |

バランス型 |

アルブミン |