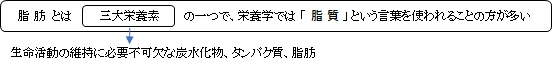

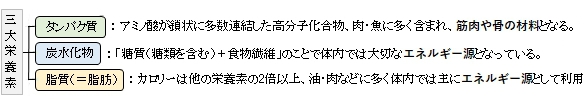

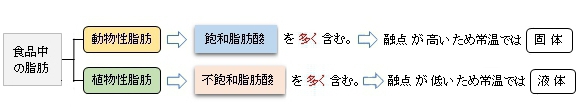

【動植物に含まれる脂肪】

動物の体内に含まれている脂肪を動物性脂肪と言い、飽和脂肪酸を多く含む。それに対して、植物に主に含まれている脂肪を植物性脂肪と言い、不飽和脂肪酸を多く含む。

動物の体内での脂肪は主にエネルギー源として利用されるが、その場合は、一度グリセリンと脂肪酸に分解してからの利用となる。⇒ 脂肪がエネルギーとして利用される解説図

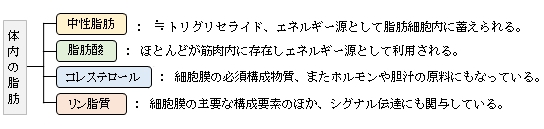

特に私たちの身体の中に含まれる脂肪を体脂肪と呼んでいる。 ⇒ 体脂肪の解説ページ

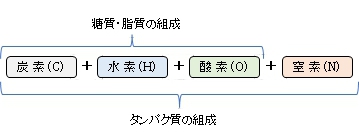

【構成元素】

脂肪を構成している元素は糖質と同じで、炭素(C)、水素(H)、酸素(H)に3種類。タンパク質はそれに窒素が加わる。

【エネルギー】

栄養学上は脂肪1gは9Kcalだが、身体の脂肪1gには20%の水分を含むため実際には約7Kcalとなる。ちなみに糖質、タンパク質は1gは4Kcal。

※身体脂肪1gあたりのカロリーを9Kcalとしているサイトも多数見受けられる。※Kcal:1Lの水を1度上げるのに必要なエネルギー

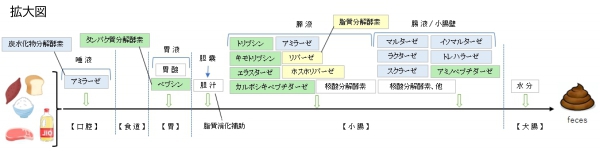

【消化・吸収】

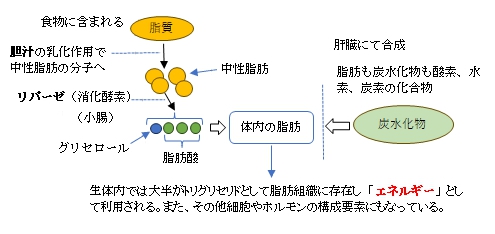

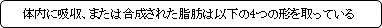

食物として吸収された脂肪は膵液に含まれる消化酵素のリパーゼ、ホスホリパーゼによって分解されて初めて吸収が可能となる。

1. 食物から吸収:膵液に含まれる消化酵素のリパーゼによって脂肪酸とグリセロールに分解されて吸収される。

2. 体内で合成:炭水化物(/糖質)から肝臓で合成される。※脂肪も炭水化物も水素、酸素および炭素の化合物。

※炭水化物は即効性のあるエネルギー源だが、余剰分は脂肪として蓄積される。