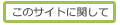

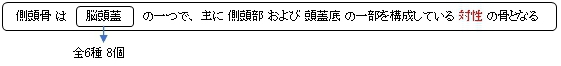

側頭骨( そくとうこつ、英:temporal bone )

|

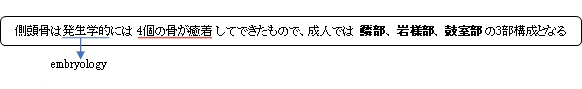

・「3部が癒合して単一の骨になるのは生後1年ほど経ってからである」(船戸和弥のHP) 「Rauber-Kopsch解剖学」では以下のように4部構成としている。 「側頭骨は錐体乳突部・舌骨部・鼓室部・鱗部の4部分からなる.」

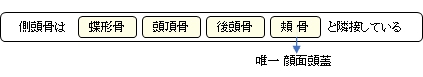

側頭骨は以下の4つの骨と接している。 ※この場合の「接する」というのは「縫合による接合」と考えてよいと思われる。よって下顎骨は含めていない。

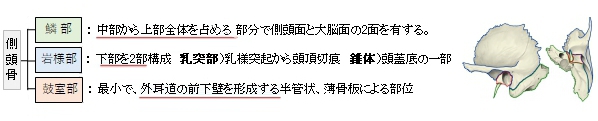

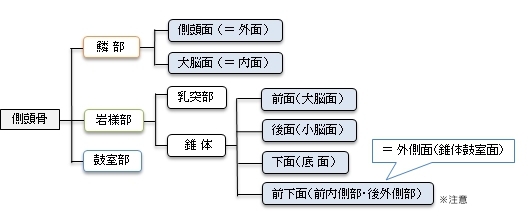

ここでは「船戸和弥のホームページ」を参考に以下のように分けてみたが、正確性に欠ける可能性あり。

通常、鱗部を内外の2面に分け、錐体を4つの面に分けて考えられているようである。 注意)上の図は、主に「日本人体解剖学 (上巻)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

あ行 |

||

か行 |

か |

|

き |

||

け |

||

こ |

||

さ行 |

さ |

|

し |

||

す |

||

せ |

||

そ |

||

た行 |

た |

|

ち |

||

と |

||

な行 |

な |

|

に |

||

は行 |

は |

|

ら行 |

り |

【S状洞溝、えすじょうどうこう、英:sulcus for sigmoid sinus】

【横稜、おうりょう、英:transverse crest】

【外耳孔、がいじこう、英:external acoustic opening】

【外耳道、がいじどう、英:external acoustic meatus】

【下顎窩、かがくか、英:mandibular fossa】

【 蝸牛小管、かぎゅうしょうかん、 英 : cochlear canaliculus 】

【蝸牛小管外口、かぎゅうしょうかんがいこう、英:external aperture of cochlear canaliculus】

【下垂体洞溝、かすいたいどうこう、英:sulcus for inferior petrosal sinus】

【関節結節、かんせつけっせつ、英:articular tubercle】

【顔面神経管、がんめんしんけいかん、英:facial nerve canal】

【顔面神経管膝、がんめんしんけいかんしつ、英:genu of facial canal】

【岩様部、がんようぶ、英:petrous part】

【弓下窩、きゅうかか、英:subarcuate fossa】

【弓状隆起、きゅうじょうりゅうき、英:arcuate eminence】

【頬骨突起、きょうこつとっき、英:zygomatic process】

【筋耳管管、きんじかんかん、英:musculotubal canal】

【筋耳管管中隔、きんじかんかんちゅうかく、英:septum of musculotubal canal】

【頚鼓小管、けいこしょうかん、英:caroticotympanic canaliculus】

【茎状突起、けいじょうとっき、英:styloid process】

【茎状突起鞘、けいじょうとっきしょう、英:sheath of styloid process】

【頚静脈窩、けいじょうみゃくか、英:jugular fossa】

【頚静脈孔、けいじょうみゃくこう、英:jugular foramen】

【頚静脈孔内突起、けいじょうみゃくないとっき、英:intrajugular process】

【頚静脈切痕、けいじょうみゃくせっこん、英:jugular notch】

【頚動脈管、けいどうみゃくかん、英:carotid canal】

【頚動脈管外口、けいどうみゃくかんがいこう、英:external pore of carotid canal】

【頚動脈管内口、けいどうみゃくかんないこう、英:internal pore of carotid canal】

【茎乳突孔、けいにゅうとつこう、英:stylomastoid foramen】

【後頭動脈溝、こうとうどうみゃくこう、英:groove for occipital artery】

【鼓索神経小管、こさくしんけいしょうかん、英:canaliculus for chorda tympani】

【鼓室(神経)小管、こしつ(しんけい)しょうかん、英:tympanic (nerve) canaliculus】

【鼓室乳突裂、こしつにゅうとつれつ、英:tympanomastoid fissure】

【鼓室部、こしつぶ、英:tympanic part】

【鼓室輪、こしつりん、英:tympanic ring】

【鼓室鱗裂、こしつりんれつ、英:tympanosquamous fissure】

【鼓膜切痕、こまくせっこん、英:tympanic notch】

【鼓膜張筋半官、こまくちょうきんはんかん、英:semicanal for tensor tympani muscle】

【サジ状突起、さじじょうとっき、英:cochleariform process】

【三叉神経圧痕、さんさしんけいあっこん、英:trigeminal impression】

【耳管半管、じかんはんかん、英:semicanal for auditory tube】

【小鼓室棘、しょうこしつきょく、英:lesser tympanic spine】

【 小錐体神経管裂孔、しょうすいたいしんけいかんれっこう、英:hiatus of canal for lesser petrosal nerve 】

【小錐体神経溝、しょうすいたいしんけいこう、英:sulcus for lesser petorosal nerve】

【小錐体神経小管、しょうすいたいしんけいしょうかん、英:lesser petrosal canaliculus?】

【上錐体洞溝、じょうすいたいどうこう、英:sulcus for superior petrosal sinus】

【小脳面、しょうのうめん、英:posterior surface (of petrous prat of temporal bone)】

【錐体(部)、すいたいぶ、英:petrosal (part of the temporal bone)】

【錐体後頭裂、すいたいこうとうれつ、英:petrooccipital fissure】

【錐体鼓室裂、すいたいこしつれつ、英:petrotympanic fissure】

【錐体小窩、すいたいしょうか、英:petrous fossula】

【(錐体)尖、(すいたい)せん、英:apex of petrous part】

【錐体稜、すいたいりょう、英:superior border of petrous part of temporal bone】

【錐体稜溝、すいたいりょうこう、英:Groove for superior petrosal sinus (?)】

【錐体鱗裂、すいたいりんれつ、英:petrosquamous fissure】

【前庭水管外口、ぜんていすいかんがいこう、英:aperture of aqueduct of vestibule】

【側頭面、そくとうめん、英:temporal surface】

【側頭鱗、そくとうりん、英:pemporal squama】

【大鼓室棘、だいこしつきょく、英:greater tympanic spine】

【大錐体神経管裂孔、だいすいたいしんけいかんれっこう、英:hiatus for canal for greater petorosal nerve】

【大錐体神経溝、だいすいたいしんけいこう、英:sulcus for greater petorosal nerve】

【中硬膜動脈溝、ちゅうこうまくどうみゃくこう、英:sulcus for middle meningeal artery】

【中側頭動脈溝、ちゅうそくとうどうみゃくこう、英:sulcus for middle temporal artery】

【蝶錐体裂、ちょうすいたいれつ、英:sphenopectrous fissure】

【道上棘、どうじょうきょく、英:suprameatal spine】

【道上小窩、どうじょうしょうか、英:suprameatal pit】

【頭頂切痕、とうちょうせっこん、英:parietal notch】

【内耳孔、ないじこう、英:internal acoustic opening】

【内耳道、ないじどう、英:internal auditory meatus】

【内耳道底、ないじどうてい、英:fundus of internal acoustic meatus】

【乳突孔、にゅうとつこう、英:mastoid foramen】

【乳突小管、にゅうとつしょうかん、英:mastoid canaliculus】

【乳突小管溝、にゅうとつしょうかんこう、英:groove for mastoid canaliculus】

【乳突上稜、にゅうとつじょうりょう、英:supramastoid crest】

【乳突切痕、にゅうとつせっこん、英:mastoid notch】

【乳突洞、にゅうとつどう、英:mastoid antrum】

【乳突部、にゅうとつぶ、英:mastoid part】

【乳突蜂巣、にゅうとつほうそう、英:mastoid air cells】

【乳様突起、にゅうようとっき、英:mastoid process】

【鱗部、りんぶ、英:squamous part】

以下が側頭骨に付着する筋となる。

起始とする筋肉群 |

停止とする筋肉群 |

||

1 |

1 |

||

2 |

2 |

||

3 |

3 |

||

4 |

4 |

||

5 |

5 |

||

6 |

6 |

||

7 |

|||

側頭骨(外側面) |

側頭骨(底面) |

![]()

内耳にある靭帯は含めていない。

関 節 |

||

靭 帯 |

||

顎関節 |

顎関節付近の靭帯 |

![]()

The temporal bones are situated at the sides and base of the skull, and lateral to the temporal lobes of the cerebral cortex.

The temporal bones are overlaid by the sides of the head known as the temples, and house the structures of the ears. The lower seven cranial nerves and the major vessels to and from the brain traverse the temporal bone.

【 語 句 】

・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・:

【Structure】

The temporal bone consists of four parts[1][2]— the squamous, mastoid, petrous and tympanic parts. The squamous part is the largest and most superiorly positioned relative to the rest of the bone. The zygomatic process is a long, arched process projecting from the lower region of the squamous part and it articulates with the zygomatic bone. Posteroinferior to the squamous is the mastoid part. Fused with the squamous and mastoid parts and between the sphenoid and occipital bones lies the petrous part, which is shaped like a pyramid. The tympanic part is relatively small and lies inferior to the squamous part, anterior to the mastoid part, and superior to the styloid process. The styloid, from the Greek stylos, is a phallic shaped pillar directed inferiorly and anteromedially between the parotid gland and internal jugular vein.[3] An elongated or deviated styloid process can result from calcification of the stylohyoid ligament in a condition known as Eagle syndrome.

【 語 句 】

・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・:

【Borders】

・Occipitomastoid suture. It separates occipital bone and mastoid portion of temporal bone.

・Squamosal suture. It separates parietal bone and squama portion of temporal bone.

・Sphenosquamosal suture. It separates sphenoid bone and squama portion of temporal bone.

・Zygomaticotemporal suture. It separates zygomatic bone and zygomatic process of temporal bone.

【 語 句 】

・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・:

【Development】

The temporal bone is ossified from eight centers, exclusive of those for the internal ear and the tympanic ossicles: one for the squama including the zygomatic process, one for the tympanic part, four for the petrous and mastoid parts, and two for the styloid process. Just before the end of prenatal development [Fig. 6] the temporal bone consists of three principal parts:

- The squama is ossified in membrane from a single nucleus, which appears near the root of the zygomatic process about the second month.

- The petromastoid part is developed from four centers, which make their appearance in the cartilaginous ear capsule about the fifth or sixth month. One (proötic) appears in the neighborhood of the eminentia arcuata, spreads in front and above the internal auditory meatus and extends to the apex of the bone; it forms part of the cochlea, vestibule, superior semicircular canal, and medial wall of the tympanic cavity. A second (opisthotic) appears at the promontory on the medial wall of the tympanic cavity and surrounds the fenestra cochleæ; it forms the floor of the tympanic cavity and vestibule, surrounds the carotid canal, invests the lateral and lower part of the cochlea, and spreads medially below the internal auditory meatus. A third (pterotic) roofs in the tympanic cavity and antrum; while the fourth (epiotic) appears near the posterior semicircular canal and extends to form the mastoid process (Vrolik).

- The tympanic ring is an incomplete circle, in the concavity of which is a groove, the tympanic sulcus, for the attachment of the circumference of the eardrum (tympanic membrane). This ring expands to form the tympanic part, and is ossified in membrane from a single center which appears about the third month. The styloid process is developed from the proximal part of the cartilage of the second branchial or hyoid arch by two centers: one for the proximal part, the tympanohyal, appears before birth; the other, comprising the rest of the process, is named the stylohyal, and does not appear until after birth. The tympanic ring unites with the squama shortly before birth; the petromastoid part and squama join during the first year, and the tympanohyal portion of the styloid process about the same time [Fig. 7, 8]. The stylohyal does not unite with the rest of the bone until after puberty, and in some skulls never at all.

【 語 句 】

・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・:

【Postnatal development】

Apart from size increase, the chief changes from birth through puberty in the temporal bone are as follows:

- The tympanic ring extends outward and backward to form the tympanic part. This extension does not, however, take place at an equal rate all around the circumference of the ring, but occurs more at its anterior and posterior portions. As these outgrowths meet, they create a foramen in the floor of the meatus, the foramen of Huschke. This foramen is usually closed about the fifth year, but may persist throughout life.

- The mandibular fossa is at first extremely shallow, and looks lateral and inferior; it deepens and directs more inferiorly over time. The part of the squama which forms the fossa lies at first below the level of the zygomatic process. As, the base of the skull thickens, this part of the squama is directed horizontal and inwards to contribute to the middle cranial fossa, and its surfaces look upward and downward; the attached portion of the zygomatic process everts and projects like a shelf at a right angle to the squama.

- The mastoid portion is at first flat, with the stylomastoid foramen and rudimentary styloid immediately behind the tympanic ring. With air cell development, the outer part of the mastoid component grows anteroinferiorly to form the mastoid process, with the styloid and stylomastoid foramen now on the under surface. The descent of the foramen is accompanied by a requisite lengthening of the facial canal.

- The downward and forward growth of the mastoid process also pushes forward the tympanic part; as a result, its portion that formed the original floor of the meatus, and contained the foramen of Huschke, rotates to become the anterior wall.

- The fossa subarcuata is nearly effaced.

【 語 句 】

・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・: ・:

①「船戸和弥のホームページ」の「Rauber-Kopsch解剖学」

②「船戸和弥のホームページ」の「一般解剖学」