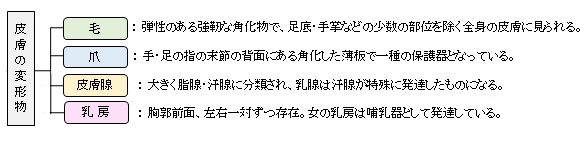

・「乳房の形状、大きさは、個人、性、年齢、機能状態、人種によって著しく異なる。」(日本人体解剖学) 「ウィキペディア」には以下のような解説文が見られる。 ヒトの女性では、通常は胸部の大胸筋の表面の胸筋筋膜上に左右1対が存在し、およその位置は、 上下が第3肋間~第7肋間、左右は胸骨と腋窩の間である。

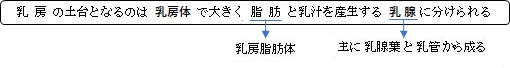

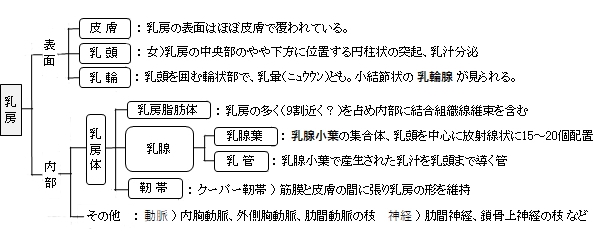

・「成熟婦人では半球状を呈し、前胸部において第2ないし第6(または第7)肋骨の間で胸骨と腋窩との間に位置する。」(日本人体解剖学) ・「乳房は思春期前は性差がなく男児と同じ(乳房のタナー段階I)であるが、思春期の初経を挟む約4年間に乳腺が発達し、 脂肪組織が蓄積する。」(ウィキペディア) 【その他の特徴】 参考:日本人体解剖学 ・乳房の基礎となる部分を乳房体(乳腺実質乳房脂肪体)と呼ぶ。 ・左右の乳房の間に挟まれる陥凹を乳洞という。 ・各乳房の円柱状の隆起(中央部やや下方、第4肋間隙または第5肋骨の高さ)を乳頭(=乳首)という。 ・乳頭には裂け目のようなヒダが多く、その上には12~15個の乳孔(乳管の開口部)が見られる。 ・乳頭の周りの褐色部を(=乳暈:ニュウウン)といい、妊娠時および出産後には色素沈着が強くなる。 ・乳輪に見られる小結節状の隆起部を乳輪腺(=モントゴメリー腺)といい、妊娠時には発育顕著となる。

ここでは女の乳房を大きく、表面部と内部とに分けて以下のような図に表してみた。

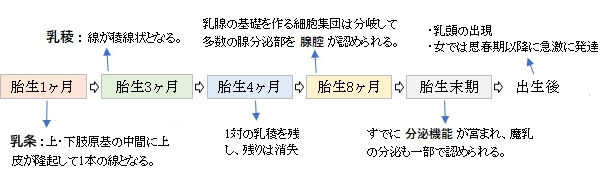

「日本人体解剖学」には以下のような解説文が見られる。 胎生1か月、上・下肢原基の中間に上皮が隆起して1つの線となり、これを乳状といい、胎生3か月に乳稜となる。この部位の胚芽上皮はところどころ肥厚し、真皮中に入って乳腺の基礎を生じる。ヒト胎児では胎生4か月にその1対を残して他は消失する。これが消失せずに発育する場合に副乳(房)となる。乳腺の基礎をつくる細胞集団は分岐して多数の腺分泌部を生じ、胎生8か月にはここに腺腔を認める。分泌機能は胎生末期にすでに営まれ魔乳を出す。

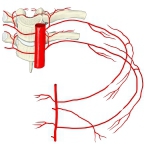

【動脈】 参考:日本人体解剖学 内胸動脈貫通枝の乳腺枝、肋間動脈の乳腺枝、外側胸動脈の外側乳腺枝 【静脈】 動脈に伴行し、乳頭周囲の皮下組織内で乳頭静脈叢を作ってから、付近の皮静脈に入る。ことに、胸腹壁静脈と連絡し、主として腋窩静脈に注ぐ。(日本人体解剖学) 【リンパ管】 「日本人体解剖学」には以下のような解説文が見られる。 乳腺葉のまわり、乳管洞のまわり、および結合組織中隔からリンパを集めて、一部は胸筋筋膜を貫いて表在リンパ道とを連絡している。乳房リンパ管は、次のリンパ節にそそぐ。 【神経】 肋間神経外側皮枝の外側乳腺枝、肋間神経前皮枝の内側乳腺枝、鎖骨上神経の枝

■ 写真やイラストを掲載しているサイト ■

|