【概 要】

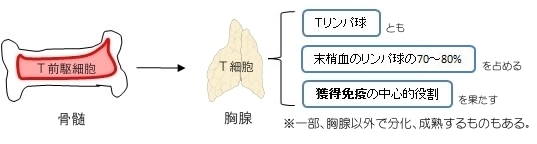

・胸腺で分化・成熟したものを「ナイーブT細胞」と呼び、血流にのってリンパ節や脾臓などの二次リンパ器官に運ばれる。

・二次リンパ器官で抗原提示を受けて活性化され分裂・分化をし、その場で働くか一部は血流に乗って全身の末梢神経に移動する。

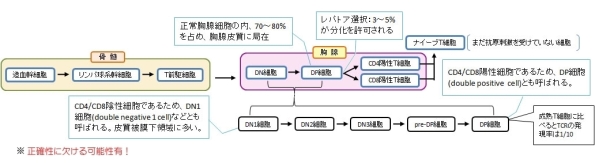

⇒ 造血幹細胞の分化の模式図

【分 化】

以下T細胞の分解について簡単に記す。

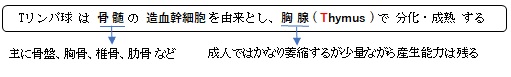

〈骨髄において〉

1. 造血幹細胞から共通リンパ系前駆細胞になる。

※造血幹細胞は全ての血球の元になる細胞で、共通リンパ系前駆細胞はリンパ球系の元になる細胞。

2. 共通リンパ系前駆細胞からT細胞前駆細胞になる。

〈血流に乗って胸腺へ移動〉

3. 胸腺の皮質において未熟T細胞となる。

この段階では「CD4⁻CD8⁻」⇒T細胞の表面にある タンパク質(細胞膜のマーカー)は発現せず。

4. T細胞受容体(TCR)の再構成

遺伝子再構成により、個々のT細胞が固有のTCRをもつようになる。

5. 陽性選択(positive selection)

自分のMHC分子を認識できる細胞だけが生き残る(胸腺皮質で実施)。

このとき、CD4⁺ または CD8⁺ のどちらかに決まる。

6. 陰性選択(negative selection)

自己抗原を強く認識する細胞は除去される(胸腺髄質で実施)。

自己免疫を防ぐための重要な過程。

7. 成熟T細胞(naïve T cell)

自己MHCを弱く認識する適切なT細胞だけが残る。

〈胸腺を出て末梢リンパ器官(リンパ節・脾臓など)へ移動。〉

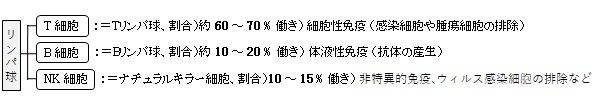

【種 類】

T細胞はその細胞膜表面に発現する細胞マーカーによって分類され、その細胞マーカーはCD番号で整理されている。(CD=cluster of differentiation) そして、それぞれの細胞によって働きが異なる。

| |

名 称 |

解 説 |

1 |

|

|

2 |

キラーT細胞 |

|

3 |

|

suppressor T cell

日本人が発見し、免疫反応を抑制し、終了に導く細胞ということで一時期盛んに研究の対象となったが、現在ではその存在自体が疑問視されている。

|

4 |

レギュラトリーT細胞 |

regulatory T cell = 制御性T細胞、調節性T細胞

免疫を抑制(T細胞の活性化を抑制)する機能に特化した細胞で、自己免疫疾患を防いでいる。以下の2種類がある。

内在性のもの:胸腺内で自然発生したもの

誘導性のもの:末梢血中のナイーブT細胞から分化、誘導されたもの

|

5 |

NKT細胞 |

natural killer T cell

ナチュラルキラー細胞とT細胞の両方の要素を併せ持つ細胞。⇒ 詳細ページ

|

6 |

γδ型T細胞 |

gamma -delta T cell

T細胞の表面にあるT細胞受容体(TCR)には「αβ型」と「γδ型」の2種類がある。末梢血中のほとんどのT細胞は「αβ型」だが、「γδ型」も数%存在している。

αβ型のT細胞受容体が「MHCクラス分子+抗原ペプチド」を認識するのに対して、γδ型はイソペンテニルピロリン酸(IPP)とMHC class Ⅰ related chain A/B(MIC A/B)を認識する。

⇒ 参考サイト

|