以下が神経系の簡単な概要となる。

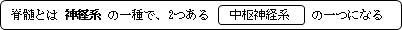

神経系

nervous system |

中枢神経系

central nervous system |

|

|

末梢神経系

peripheral nervous system |

脳脊髄神経系

craniospinal nerve system |

|

|

自律神経系

autonomic nerve system |

|

副交感神経 parasympathetic nerves |

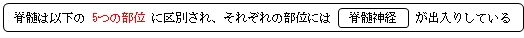

以下が脊髄の5つの区分と、おのおのの区分に出入りする脊髄神経(全31対)となる。

「日本人体解剖学 (上巻) 」には以下のような解説が見られる。 」には以下のような解説が見られる。

「脊髄はこれらの31対の脊髄神経にしたがってさらに31分節に分けられる。 」

また、「日本人体解剖学 (上巻) 」の索引にはその名称は見当たらないが、脊髄のそれぞれの分節は(脊)髄節と呼ばれる。 ⇒ 詳細ページ 」の索引にはその名称は見当たらないが、脊髄のそれぞれの分節は(脊)髄節と呼ばれる。 ⇒ 詳細ページ

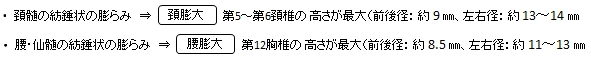

「脊髄は、長さ約40~45㎝の細長い索状物で脊柱管の中にある。」(日本人体解剖学 (上巻) ) )

「上方は後頭骨および環椎の境で延髄に連なり、下端は第1~第2腰椎の高さで急激に細くなり円錐状となって終わる(脊髄円錐)」(日本人体解剖学 (上巻):改)

「脊髄の下端部は下方に向かった円錐を作り、脊髄円錐と呼ばれ、その先端からさらに16cm位の細いひもが下り、尾骨の後面につく。これを終糸といい、元来の脊髄の延長部であるが、大部分軟膜から成り、上端部は痕跡的な脊髄を含む。」(船戸和弥のホームページ)

・胸髄:「胸髄では前後径約8㎜、左右径約10㎜である」(日本人体解剖学 (上巻) ) )

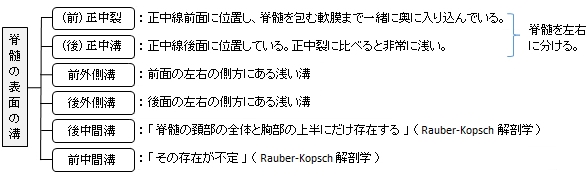

【 (前)正中裂と(後)正中溝 】

「脊髄の表面には、合計6本の縦溝が見られる。正中線前面にあるものは特に深く(前)正中裂といい、脊髄表面を直接包む軟膜が入り、正中線後面のものは浅く(後)正中溝という。脊髄はこれらの裂および溝によって、不完全ながら左右に分けられる。

【 前・後外側溝 】

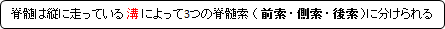

左・右の各半の側面には、前・後に各1本の浅い縦溝があって、それぞれ前外側溝および後外側溝 (posterior lateral sulcus) という。この2つの溝によって脊髄の各半はさらに3つの脊髄策すなわち、前索、側索、および後索に分けられる。 」(日本人体解剖学 (上巻) ) )

【 前・後中間溝 】

「外側溝は神経が出入するためのものであるが,そのほかに,脊髄にはなお各側に前中間溝Sulcus intermedius ventralisと後中間溝 Sulcus intermedius dorsalisとがある.前中間溝はその存在が不定であり,後中間溝は脊髄の頚部の全体と胸部の上半にだけ存在する.」

■ 関連語句 ■

・脊髄上昇

「脊髄は、胎児期の始めは脊柱とほぼ同じ長さを持ち脊柱管の全長を満たしている。しかし、胎生3ヶ月ころから後には脊髄の成長は脊柱に比べてわずかなので、脊柱が成長するにつれて脊髄円錐は頭方に片位して、第1~第2腰椎の高さに位置するようになる。これを脊髄上昇という。」

・馬 尾 (cauda equina):脊髄の下部に見られる脊髄神経線維の束で、 馬の尾の形状に似ている。

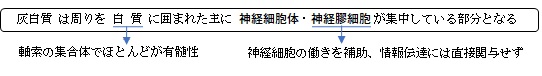

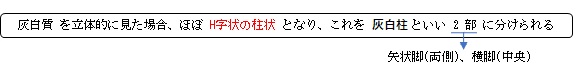

「 脊髄の横断面で内部構造を観察すると、脊髄が灰白質および白質からできていることは脳と同様であるが、その位置的関係は脳とは逆である。すなわち、周辺部は白質、中心部はH字形の灰白質が占めている。白質ならびに灰白質の形は脊髄の部位によって多少異なる。 」( 日本人体解剖学 ( 上巻 ) ) )

1 |

|

白色で主に有髄神経線維で構成されていて、多数の伝導路を含む。見た目の白はミエリン鞘の脂質成分によるもの。

3部構成 : 前索、側索、後索

働き:刺激を脳から抹消、末梢から脳、または脊髄同士に伝えている。 |

|

2 |

|

有髄神経線維が全くないか、極めて少ないため灰白色となる。立体的に見るとほぼH字形の柱状となり、灰白柱と呼ばれる。 |

白質と灰白質の比較表(参考:ChatGPT)

|

灰白質 |

白 質 |

主成分 |

神経細胞体、樹状突起、無髄線維、シナプス |

有髄軸索(伝導路) |

細胞体の量 |

非常に多い |

殆どない(軸索が主) |

軸索の量 |

一部あり(無髄、局所軸索) |

主に有髄性の長距離軸索 |

働き |

情報の処理・統合・反射 |

情報の伝達(上下行の信号) |

色の違い |

神経細胞体が多く、色素やリボソームが多いため灰色 |

髄鞘の脂質によって白く見える |

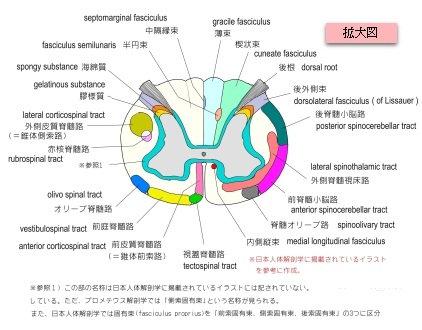

【白 質】

脊髄表面を走る縦の溝:(前)正中裂、(後)正中溝、そして前・後外側溝

1 |

前 索 |

anterior funiculus : 前正中裂と前外側溝に挟まれた白質で、「脊髄下行路、上行路および固有束が通る。」(船戸和弥のホームページ)

|

|

2 |

側 索 |

lateral funiculus : 前・後外側溝に挟まれた白質で、「おおよそ歯状靱帯付着部と後根侵入部との間の部分に相当する。側索と前索の移行部は前側索と称される。脊髄下行路、上行路および固有束が通る。」(船戸和弥のホームページ)

|

3 |

後 索 |

posterior funiculus : 後正中溝と後外側溝に挟まれた白質で、さらに薄束と楔状束に分けられる。

|

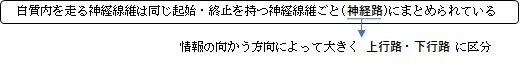

上行路:感覚情報の伝達経路で情報は末梢から中枢へ

下行路:運動使命の伝達経路で命令は中枢から末梢へ

以下「神経路」を簡単に一覧にしてみた。 参考:「ChatGPT」

上行路 |

|

路の名称 |

位 置 |

主な情報 |

1 |

後索-内側毛帯路 |

後索 |

触覚・振動覚・位置覚 |

2 |

外側脊髄視床路 |

側索 |

痛覚・温覚 |

3 |

前脊髄視床路 |

前索 |

粗大触覚・圧覚 |

4 |

後脊髄小脳路 |

側索 |

下肢・下部体幹の無意識性深部感覚 |

5 |

前脊髄小脳路 |

側索 |

下肢・下部体幹の無意識性深部感覚 |

6 |

楔状束小脳路 |

後索・側索 |

上肢・上体の無意識性深部感覚 |

7 |

頭側脊髄小脳路 |

側索 |

上肢の無意識性深部感覚 |

下行路 |

|

路の名称 |

位 置 |

主な機能 |

1 |

側皮質脊髄路 |

側索 |

四肢の精密運動指令 |

2 |

前皮質脊髄路 |

前索 |

体幹の姿勢・随意運動 |

3 |

皮質網様体脊髄路 |

側索・前索 |

姿勢制御・運動調整 |

4 |

前庭脊髄路 |

前索 |

姿勢保持・平衡反射 |

5 |

網様脊髄路 |

前索 |

姿勢・運動調整 |

6 |

赤核脊髄路 |

側索 |

四肢筋の随意運動補助 |

7 |

嗅脊髄路など特殊路 |

側索・前索 |

下行性自律反射経路など |

【灰白質】

「ChatGPT」に聞いたところ灰白質の構成はだいたい以下のようになっている。

|

構成要素 |

おおよその割合

(体積比・研究による目安) |

1 |

神経細胞体+樹状突起 |

約 10–20% |

2 |

神経膠細胞(グリア) |

約 40–50% |

3 |

血管・間質・軸索(無髄線維含む) |

約 30–40% |

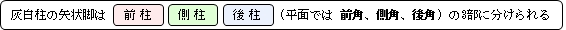

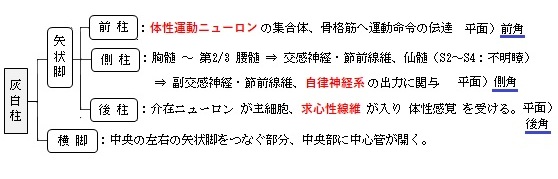

■ 矢状脚・横脚 ■

「 矢状脚はさらに前、後方ならびに外側に角状に突出している。脊髄全体としてみるとこれらの角状に突出した部分は柱状をなし、それぞれ前柱、後柱および側柱と呼ばれる。脊髄の横断面では前柱、後柱、側柱をそれぞれ前角、後角、側角という。」( 日本人体解剖学 (上巻)  ) )

1 |

|

・脊髄の前方に位置

・運動ニューロン(運動神経細胞)が集まる

・骨格筋を動かす運動命令を伝達(脳→筋肉)

|

|

2 |

|

・胸髄と上部腰髄(T1~L2)にのみ存在

・自律神経の交感神経のニューロンが存在

・内臓や血管の制御

|

3 |

|

・脊髄の後方に位置

・感覚情報を上行伝導する経路が多い。

主な経路:後索路

体の深部感覚(触覚、圧覚、振動覚、位置覚)を脳に伝える。

|

「(中心管は)脊髄の第四脳室にはじまり、脊髄全長を貫いて、脊髄円錐の尾端で終室となっておわる、きわめて細長い管腔をいう。成人脊髄では中心管は所々でつぶれていることが多い。」「 船戸和弥のホームページ 」

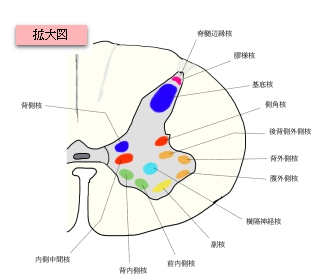

【神経核】

灰白質において、同じ機能を持つ神経細胞が集まって小さな塊や列を形成するものを神経核と呼ぶ。

| |

|

|

| |

脊髄後角辺縁核

posteromarginal nucleus |

場所:脊髄後角の最外層(表層・辺縁層、Rexed I層)

役割:痛覚(侵害受容性情報)や温度覚の一次求心性線維がシナプスする場所

特徴:小型のニューロンが多く、痛みや温度の情報伝達に関与する |

| |

膠様核

substantia gelatinosa

|

場所:脊髄後角の表層(Rexed II層)

特徴:細かい介在ニューロン(小型ニューロン)が密に集まっており、柔らかくゼラチン状に見えることから命名

役割:

痛覚(侵害受容性入力)や温度覚の一次求心線維がシナプスする

痛みのゲートコントロール(痛みの信号を調節)に関与

介在ニューロンを介して上行路や他のニューロンと情報伝達 |

| |

固有核

nucleus proprius

|

場所:脊髄後角の中層(Rexed III~IV層)

特徴:比較的大きな介在ニューロンが多く存在

役割: 触覚や圧覚などの機械刺激情報を受け取り、上行路へ伝える。

一部の内臓感覚情報もここを経由する

上行路(spinothalamic tract など)や他の後角核への情報伝達の中継点 |

| |

背側核

dorsal nucleus |

正式名称:Clarke’s column(クラーク柱) とも呼ばれることが多い

場所:脊髄中間質灰白質の背側(Rexed VII層の一部)、主に胸・腰髄(C8~L3)

役割:

下肢からの深部感覚(筋紡錘や関節受容器からの情報)を受け取る。

小脳への上行路(後脊髄小脳路)を介して運動調節に関与 |

| |

脊髄中間部の内側核 |

場所:脊髄の側角(intermediate zone)の背側寄り

胸髄・上腰髄(T1~L2)における 交感神経前ニューロン

仙髄(S2~S4)における 副交感神経前ニューロン は別の核に含まれることもある

役割: 交感神経の節前ニューロンが集まる核

内臓や血管への自律神経信号の出力経路として機能

特徴: 中間質灰白(Rexed VII層)の一部 。自律神経の中枢であることから、運動ニューロン(前角)とは区別される |

| |

中外側核

intermediolateral nucleus |

場所:脊髄胸髄・上腰髄(T1~L2)の側角

役割:

交感神経節へ信号を送る節前ニューロンが集まる核

心臓・血管・内臓などの自律神経活動の中枢

特徴:中間部灰白質(Rexed VII層)の一部と考えられることもある

前角運動ニューロンとは区別される

【仙髄レベル(S2〜S4)について】

仙髄には仙髄副交感神経核が存在します。文献によっては、この仙髄副交感神経核を 「sacral intermediolateral nucleus」 と呼ぶことがある。また、「仙髄中間質外側核」と呼ばれることもある?

つまり、胸髄のIMLと同様の中外側領域に位置する核ですが、交感神経ではなく副交感神経系です。

位置は灰白質の側角(lateral horn)付近の中外側部です。 |

| |

背内側核

dorsomedial nucleus |

場所:脊髄側角のやや背側寄り(dorsomedial = 背内側)

役割: 自律神経前ニューロンの一部(特に交感神経)を含むことがある。

内臓感覚や自律神経出力の統合に関与

特徴: intermediomedial nucleus や intermediolateral nucleus に隣接

主に中間灰(Rexed VII層)に位置 |

| |

前内側核

ventromedial nucleus |

場所:脊髄前角(ventral horn)の内側(medial)

役割:

近位筋(体幹・肩・股関節など)の運動ニューロンと関係

運動ニューロンに入力して姿勢や体幹の協調運動を制御

特徴: 中間灰(Rexed VII層)や前角の内側に位置

遠位筋(手足の末端筋)よりも近位筋を支配するニューロンとの結びつきが強い |

| |

後背側外側核

retrodorsolateral nucleus |

主に **体幹や四肢からの感覚情報(特に触覚や圧覚)**を受け取り、上位中枢に伝える中継を行います。

一部の文献では、脊髄後角のI~II層(Rexed laminae)近傍に位置するとされます。 |

| |

背外側核

dorsolateral nucleus

|

視床(thalamus)の dorsolateral nucleus:視床の背外側に位置する核群。

脊髄の dorsolateral nucleus:後角の外側寄りにある神経細胞群。 |

| |

腹外側核

ventrolateral nucleus |

位置:視床の外側核群の一部で、腹側・外側寄りに位置。

機能:運動機能に関連。

小脳および淡蒼球から入力を受ける。

大脳皮質の運動野(一次運動野・運動前野など)に出力を送る。

役割:随意運動の調整・企画・実行のフィードバック回路の一部。

小脳からの運動調整情報を大脳皮質へ中継。 |

| |

副核

accessory nucleus |

位置: 脊髄の頸髄(C1〜C5レベル)に存在する。灰白質の前角(ventral horn)内に位置する。 構成:運動神経細胞(下位運動ニューロン)からなる核。 |

| |

フレニック核/横隔神経核

phrenic nucleus |

位置:脊髄の頸髄(C3~C5、特にC4が中心)の前角に存在。

機能

:横隔膜を支配する横隔神経の運動ニューロンの細胞体が集まる核。

呼吸運動、とくに吸気の主動作である横隔膜の収縮を制御。

臨床的意義 :この核の障害は横隔膜麻痺を引き起こし、重度の場合呼吸不全に至る。 脊髄損傷でC3–C5が損なわれると人工呼吸管理が必要になることが多い。

特徴的な神経支配 :横隔神経はこの核から起始し、頸神経叢の一部として走行し、胸腔を通過して横隔膜に到達。 |

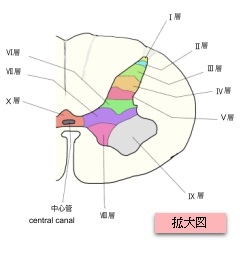

【層構造】

「ChatGPT」に以下のような解説文が見られる。

脊髄の灰白質は、ニューロンの分布と機能に基づいて層状(ラミナ)に区分されており、これはRexed(レクセド)の層(Rexed's laminae)として知られています。哺乳類では一般的に 10層(I~X層) に分けられます。

レクセドの層構造(脊髄灰白質) |

I層 |

脊髄後角の表層:辺縁層 |

・主に侵害刺激(痛み)や温度感覚を受け取る一次求心性線維がシナプスする領域

・Nociceptive情報に関与。 |

II層 |

膠様質 |

・痛覚・温度覚の調節に関わる。介在ニューロンが多い。

・痛みのゲートコントロールに関与。 |

III・IV層 |

核プロプリウス |

・触覚や圧覚など、機械的刺激の情報処理。

・多くの介在ニューロンが存在。 |

V・VI層 |

|

・深部感覚や内臓感覚の情報を統合する。 ・一部は皮質脊髄路からの下行線維も受け取る。 |

VII層 |

中間質灰白 |

・側角(中間外側核:IML)を含む。

・自律神経(交感・副交感)に関与。

・Clarke柱(脊髄小脳路の中継核)も含む。 |

VIII層 |

|

・主に介在ニューロンと下行路の終末。

・運動ニューロンへの調整を行う。 |

IX層 |

|

・前角運動ニューロン(α運動ニューロン、γ運動ニューロン)が存在。

・骨格筋支配の主要な出力。 |

X層 |

|

・灰白交連(中央管周囲)。

・左右の情報連絡。 |

ポイント

-

層I~VIは主に感覚情報の処理(後角)

-

層VIIは自律神経・中継

-

層VIII~IXは運動機能(前角)

-

層Xは左右連絡

|