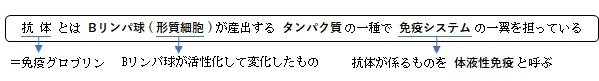

【概 要】

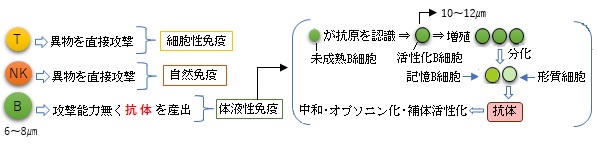

・Bリンパ球はB細胞とも呼ばれ、リンパ球の1つとなる。

・Bリンパ球は脾臓やリンパ節などの二次リンパ器官で待機後、身体への異物の侵入による抗原提示を受けて形質細胞へと変化して初めて抗体を産出する。

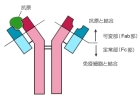

【構 造】

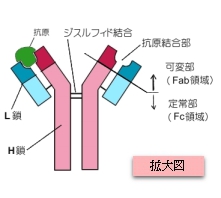

物質的にはタンパク質を構成するアミノ酸に糖鎖が結合した糖タンパク質の分子で、Y字型をしている。

| 1 |

抗体は2本のH鎖と2本のL鎖よりなり、全体的にはY字型をしている。H鎖とL鎖、およびH鎖とH鎖はジスルフィド結合(SS結合)によって結ばれている。 |

|

| 2 |

Y字の上部は抗原と結合する部分で、抗原の種類によってそれぞれ形が異なる。この部分を可変部(Fab領域)と呼んでいる。また、下部は免疫細胞と結合する部分でその構造は変わらず定常部(Fc領域)と呼んでいる。 |

|

⇒ 分子構造のイラストを掲載しているサイトⅠ

⇒ 分子構造のイラストを掲載しているサイトⅡ

⇒ 分子構造のイラストを掲載しているサイトⅡ

⇒ 分子構造を詳しく解説したYouTubeへの投稿動画(英語)

【生成過程】

リンパ球の一種のB細胞(Bリンパ球)が産出してる。ただし、1種類のB細胞は1種類の抗体しか作り出すことはできない。たとえば、風邪の症状を引き起こす代表的なウイルスにアデノウイルスというものがいる。このウイルスが体の中に侵入すると、あるB細胞がこのアデノウイルスに対して抗体を作り出すわけだが、一度アデノウイルスに対して抗体を作り出してしまうと、このB細胞は他のウイルスや毒素に対する抗体は作り出すことができない。

そして、私たちの身体に侵入してくる細菌やウイルス、または毒素などの種類は、数百万から数億種類と言われている。つまり、その侵入してくる外敵と同じ種類の数だけB細胞がそれぞれの抗体を作り出していることになる。

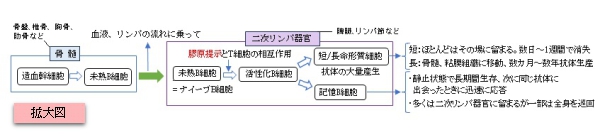

以下は一次リンパ器官でBリンパ球は生れ、二次リンパ器官で活性化するまでの流れを簡単に表した図となる。

【種 類】

人の免疫グロブリン(Ig)には以下の5種類がある。

1 |

IgG |

|

2 |

IgM |

Immunoglobulin M

免疫グロブリンの訳10%を占める。通常は血中のみに存在して、感染微生物に対して最初に産生され、初期免疫を司る免疫グロブリンとなる。

|

3 |

IgA |

|

4 |

IgD |

|

5 |

IgE |

Immunoglobulin E

免疫グロブリンの0.001%以下。寄生虫に対する免疫反応に関与していると考えられるが、その他、気管支炎やアレルギーなどにも関与している。

|

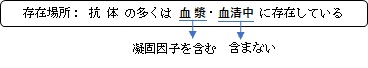

【存在場所詳細】

1. 血漿・血清中 → 抗体の主な存在場所。ここには主に IgG(約75%)、IgM、IgA などが含まれます。

2. 粘膜分泌液中(唾液・涙・腸液・母乳など) → 主に IgA が局所免疫として働きますが、量的には血中ほど多くはありません。

3. リンパ液や組織間液 → 血漿由来の抗体が滲み出て存在します。

4. 細胞膜上(B細胞表面) → 一部の抗体(IgM、IgD)は膜結合型として存在しますが、これもごく少量です。

【働 き】

主に以下のような3つの作用がある。

1 |

オプソニン作用 |

opsonization

抗体が抗原(antigen)と結合することで、マクロファージや好中球が本来持っている食作用が高められる。 |

2 |

補体活性化作用 |

action of complement activation

抗体が体内に侵入してきた細菌などに結合すると、補体(血中タンパク質の一群)は抗体により活性化され、細菌の細胞膜を破壊し、溶菌してしまう。 |

3 |

中和作用 |

counteraction

体内に侵入した外敵は、自らの構造の一部を細胞の表面に結合させて内部に侵入し、その毒性を表す。しかし、その外敵の構造の一部が細胞の表面に結合する場所に、先に抗体が結合することによって外敵の毒性を低下させることができる。 |