【概 要】

・保護作用:粘膜を酸・酵素・微生物・機械的刺激から守る

・潤滑作用:消化管や気道の表面を滑らかに保ち、通過を助ける

・免疫的機能:異物を捕らえ、咳・くしゃみ・排便などで排出

・pH緩衝:局所の環境を安定させる(例:胃の粘液)

【粘液を分泌する主な細胞】

以下粘液を分泌する細胞を簡単に一覧にしたものになる。参考:ChatGPT

| |

細胞名 |

主な分布 |

特徴・分泌物 |

1 |

杯細胞 |

消化管上皮(特に小腸・大腸)、呼吸器上皮 |

単細胞でムチン(mucin)を分泌。PAS染色陽性。上皮中に散在。 |

2 |

粘液腺細胞 |

唾液腺(顎下腺の一部、舌下腺など)、気道腺 |

多細胞腺を構成。白っぽく泡状の細胞質でムチンを分泌。核は基底部に扁平。 |

3 |

子宮頸部腺細胞 |

子宮頸部粘膜 |

子宮頸管粘液を分泌。排卵期と黄体期で粘度が変化。 |

4 |

Brunner腺細胞 |

十二指腸の粘膜下層 |

アルカリ性粘液を分泌して胃酸から腸壁を保護。 |

5 |

副鼻腔・鼻腔の粘液細胞 |

鼻腔、上気道粘膜 |

粘液で吸入空気中の異物・微生物を捕捉。杯細胞と腺が連携。 |

【粘液が分泌される主な場所】

以下粘液が分泌される場所を簡単に一覧にしたものになる。参考:ChatGPT

| |

場 所 |

主な働き |

分泌細胞 |

1 |

呼吸器(鼻腔〜気管・気管支) |

異物・病原体の捕捉と排除(線毛運動で外へ) |

杯細胞、気道腺細胞 |

2 |

消化管(口腔〜肛門) |

潤滑・酸や消化酵素から粘膜保護・機械的刺激の緩和 |

杯細胞、表層粘液細胞、腸腺 |

3 |

眼(結膜、涙液) |

乾燥防止・異物排除 |

杯細胞(結膜)、涙腺のムチン産生細胞 |

4 |

耳(中耳、耳管) |

粘膜保護・細菌の侵入防止 |

杯細胞、腺細胞 |

5 |

生殖器(膣・子宮頸管など) |

潤滑・感染防御・精子移動の調整 |

頸管腺細胞、腟上皮細胞 |

6 |

泌尿器(尿道、膀胱) |

尿による刺激・感染からの保護 |

杯細胞、尿道腺など |

7 |

胆道・膵管などの一部導管系 |

粘液で内容物の流れを滑らかにし、上皮を守る |

粘液細胞(胆管、膵管) |

【ChatGPTに聞いてみた】

Q:「粘液に占めるムチンの割合は異なるのか?」

A:はい、粘液に占めるムチンの割合は、部位によって異なる。さらに言えば、ムチンの種類や構造、糖鎖の修飾のされ方も部位ごとに異なり、その結果、粘液の粘度・機能・防御性に違いが生じる。

【ムチンの割合・性質の部位ごとの違い(例) 】

| |

部 位 |

ムチンの割合(目安) |

ムチンの種類 |

特徴・機能 |

1 |

気道

(鼻腔・気管支) |

比較的高い(2〜5%) |

MUC5AC, MUC5B |

粘性が高く、異物捕捉に特化。粘度の変化が疾患に関与(例:喘息、COPD) |

2 |

胃 |

やや高め |

MUC5AC, MUC6 |

胃酸から粘膜を保護。酸性環境でも粘性を保つ構造。 |

3 |

腸

(小腸・大腸) |

中程度(0.5〜2%程度) |

MUC2(特に大腸) |

粘度よりもバリア性重視。腸内細菌と直接接触しないよう隔離する役割。 |

4 |

子宮頸管 |

粘度がホルモン依存 |

MUC5B 主体 |

排卵期にサラサラ、黄体期に粘稠になる。精子の通過制御。 |

5 |

涙液・結膜 |

ごく少量 |

MUC1, MUC16 など膜結合型も多い |

目の表面に安定した涙液膜を形成 |

【ポイントとなる違い 】

| |

比較項目 |

消化管(腸) |

呼吸器(気道) |

1 |

ムチン濃度 |

比較的低い(薄いバリア) |

比較的高い(ねばりのあるバリア) |

2 |

ムチンの状態 |

主にゲル状バリア(MUC2) |

粘液ゲル+液層の2層構造 |

3 |

病理との関係 |

炎症性腸疾患で減少・構造変化 |

過剰分泌が喘息・慢性気道炎の要因に |

【補足:ムチンの分類】

・分泌型ムチン:MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6 など

・膜結合型ムチン:MUC1, MUC4, MUC16 など(粘液というより、細胞表面の保護)

Q:「分泌細胞の顆粒の中は100%ムチンか?」

A:「「ほぼムチンが主体」ですが、「100%ムチン」とは言えません。

以下に詳しく解説します。

【分泌顆粒内の主な構成】

| |

成 分 |

割合(約) |

説 明 |

1 |

ムチン |

約90%以上 |

高分子の糖タンパク質。粘液の本体。未水和状態で濃縮されて貯蔵されている。 |

2 |

水 |

非常に少ない |

分泌前は水を含まない「脱水状態」で貯留されている。 |

3 |

イオン・塩類 |

微量 |

ムチンの構造安定化や電荷バランスに関与。 |

4 |

タンパク質補助因子(例:酵素、分泌制御分子) |

ごく微量 |

ムチンの折りたたみ、分泌の調整などに関与。 |

5 |

pH緩衝物質 |

微量 |

顆粒内の環境維持のため。 |

6 |

カルシウムイオン(Ca²⁺)や亜鉛 |

微量 |

ムチンの凝集や保存状態に影響。 |

顆粒内のムチンは「濃縮・脱水」された状態

・顆粒の中では水をほとんど含まない超高濃度状態のムチンが、強く折りたたまれた形(凝縮体)で存在します。

・分泌時に細胞外の水分やイオンと急速に反応して膨潤し、粘液になる、という流れです。

顆粒の中身はなぜ100%ムチンではないのか?

理由は以下のような生理的制御と構造的安定性にあります:

・ムチンの正確な折りたたみ・分泌調整に関与する補助タンパクが必要

・顆粒内のpHやイオン環境の制御がムチンの凝集や安定性に重要

・完全に純粋なムチンでは細胞内での凝集・沈殿が過剰になるリスクがある

補足:分泌顆粒はPAS染色で強陽性

・ムチンは糖タンパクなので、PAS染色(Periodic acid-Schiff反応)で赤紫色に染まります。

・杯細胞や粘液腺細胞では、細胞の上部にPAS陽性の顆粒が集積しているのが顕微鏡で確認できます。

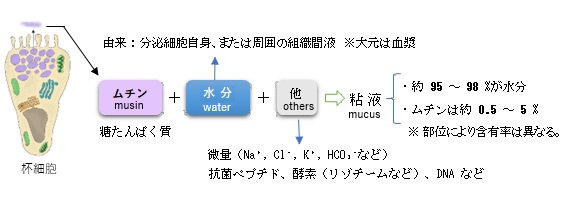

Q:「粘液のほとんどは水分だがこの水分の由来は?」

A:「粘液の水分は主に「分泌細胞自身」および「周囲の組織間液(間質液)」から供給される。そしてその源は結局、血漿(血液)となる。

【粘液中の水分の供給源は?】

| |

水分の供給元 |

説 明 |

1 |

分泌細胞内の細胞質からの移動 |

細胞内の水が分泌顆粒の内容物(ムチンなど)と一緒に放出される。ムチンが外に出て水を引き寄せる。 |

2 |

間質液(組織間液)からの移動 |

粘液腺・杯細胞の周囲の間質から水が細胞や導管に流入し、分泌液に加わる。 |

3 |

導管上皮からの再吸収/分泌 |

唾液腺や気道腺などでは、導管細胞がイオン(Na⁺, Cl⁻, HCO₃⁻など)を能動輸送し、浸透圧で水が引き込まれる。 |

4 |

血液(血漿) |

間質液の最終的な水の供給源。血管からの水分移動によって粘液に含まれる水が供給される。 |

【ムチンと水の関係:水を「吸い寄せる」】

・ムチンは水に溶けると大きく膨潤し、非常に粘性の高いゲル状になります。

・一つのムチン分子が数百倍から数千倍の水を吸収保持できるため、少量のムチンで大量の粘液が形成されます。

例:ムチン濃度 2〜5% → 粘液全体の 95〜98% が水、という構成が可能になる。

【水分が出てくる流れ(模式的)】

- 血液(血漿)から水分が毛細血管→間質液へ移動

- 間質液から分泌細胞の周囲へ → 一部は細胞内へ取り込まれる

- 分泌細胞がムチンを分泌 → 細胞外に放出

- ムチンが水分を急速に吸収・膨潤して粘液になる

- 必要に応じて導管系で水・電解質の調整が行われる(唾液腺など)

【補足:水分供給の調節因子】

| |

因 子 |

影 響 |

1 |

副交感神経 |

アセチルコリンによって粘液分泌と水分分泌を促進(例:唾液腺・気道) |

2 |

電解質輸送 |

Cl⁻やHCO₃⁻の分泌が水の移動を誘導 |

3 |

炎症・サイトカイン |

粘液と水分分泌の両方を変化させる(過剰粘液・乾燥の原因) |