【概 要】

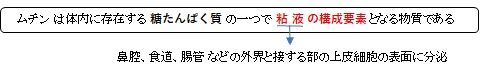

・粘液は以下のように細胞から分泌されたムチンに水分(大部分を占める)とその他の要素が加わって形成される。

【ムチンの種類】 参考:「ChatGPT」

以下、「ChatGPT」を参考にムチンの種類を一覧にしてみたが、その全てが挙げられているかどうかは不明。

| |

名 称 |

分布・特徴 |

1 |

MUC2 |

腸(特に大腸)で主に発現。腸内細菌と腸壁のバリア形成 |

2 |

MUC5AC |

胃・気道上皮。ゲル状粘液を形成。 |

3 |

MUC5B |

唾液腺、気道腺。粘度が高く、持続的なバリアを形成。 |

4 |

MUC6 |

胃の幽門部などで分泌される。酸から粘膜を守る。 |

5 |

MUC1, MUC4, MUC16など |

細胞膜結合型ムチン。細胞表面の保護・情報伝達に関与 |

【ムチンを分泌する主な細胞】

以下粘液を分泌する細胞を簡単に一覧にしたものになる。参考:ChatGPT

| |

細胞名 |

主な分布 |

特徴・分泌物 |

1 |

杯細胞 |

消化管上皮(特に小腸・大腸)、呼吸器上皮 |

単細胞でムチン(mucin)を分泌。PAS染色陽性。上皮中に散在。 |

2 |

粘液腺細胞 |

唾液腺(顎下腺の一部、舌下腺など)、気道腺 |

多細胞腺を構成。白っぽく泡状の細胞質でムチンを分泌。核は基底部に扁平。 |

3 |

子宮頸部腺細胞 |

子宮頸部粘膜 |

子宮頸管粘液を分泌。排卵期と黄体期で粘度が変化。 |

4 |

Brunner腺細胞 |

十二指腸の粘膜下層 |

アルカリ性粘液を分泌して胃酸から腸壁を保護。 |

5 |

副鼻腔・鼻腔の粘液細胞 |

鼻腔、上気道粘膜 |

粘液で吸入空気中の異物・微生物を捕捉。杯細胞と腺が連携。 |

【ムチンが分泌される主な場所】

以下粘液が分泌される場所を簡単に一覧にしたものになる。参考:ChatGPT

| |

場 所 |

主な働き |

分泌細胞 |

1 |

呼吸器(鼻腔〜気管・気管支) |

異物・病原体の捕捉と排除(線毛運動で外へ) |

杯細胞、気道腺細胞 |

2 |

消化管(口腔〜肛門) |

潤滑・酸や消化酵素から粘膜保護・機械的刺激の緩和 |

杯細胞、表層粘液細胞、腸腺 |

3 |

眼(結膜、涙液) |

乾燥防止・異物排除 |

杯細胞(結膜)、涙腺のムチン産生細胞 |

4 |

耳(中耳、耳管) |

粘膜保護・細菌の侵入防止 |

杯細胞、腺細胞 |

5 |

生殖器(膣・子宮頸管など) |

潤滑・感染防御・精子移動の調整 |

頸管腺細胞、腟上皮細胞 |

6 |

泌尿器(尿道、膀胱) |

尿による刺激・感染からの保護 |

杯細胞、尿道腺など |

7 |

胆道・膵管などの一部導管系 |

粘液で内容物の流れを滑らかにし、上皮を守る |

粘液細胞(胆管、膵管) |

【ChatGPTに聞いてみた】

Q:「ムチンの80~90%は糖なのにタンパク質なのか?」

A:「ムチンは「タンパク質に大量の糖が付いた構造」ですが、それでも「糖タンパク質(glycoprotein)」と分類されます。

つまり、「糖が主体に見えるほど多くても、あくまでタンパク質が“軸”で、そこに糖鎖が付加された構造」なのです。

- 骨格(主構造)はタンパク質

- その表面に多数の糖鎖(O-glycan)が密集して装飾されている

- 糖鎖が全体重量の80~90%を占めることもあるが、構造のベースはタンパク質

- 糖鎖は外部環境との相互作用・保護・粘性に関与 」

Q:「ムチンは分子量的にはタンパク質よりも糖の方が多いのか?」

A:「ムチンでは、全体の分子量のうちおよそ80~90%が糖鎖の分子量であり、タンパク質部分は10~20%程度に過ぎない。」

詳しい説明

ムチンの構造概略:

- 骨格:タンパク質の主鎖(core protein)

- 修飾:その主鎖のセリン(Ser)やスレオニン(Thr)残基に、多数のO型糖鎖が付加される

- 糖鎖の構成:N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)を起点とする糖鎖に、ガラクトース、フコース、シアル酸などが枝分かれして構成される

数値的イメージ

| |

項 目 |

ムチン |

一般的な糖タンパク質(例:IgGなど) |

1 |

分子量(全体) |

1,000,000~20,000,000 Da

(1–20 MDa) |

30,000~150,000 Da

(30–150 kDa) |

2 |

糖の割合 |

80~90% |

通常は 10%以下 |

3 |

タンパク質の役割 |

骨格(糖鎖の土台) |

主構造+機能発現 |

なぜ糖が多いのか?

- ムチンは粘液を構成し、粘度・潤滑性・バリア機能を発揮する必要があるため、多数の親水性の糖鎖が必要

- ムチンのO型糖鎖はブラシ状にびっしりと並び、水分を保持し、粘性ゲルを形成