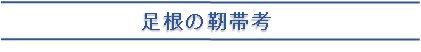

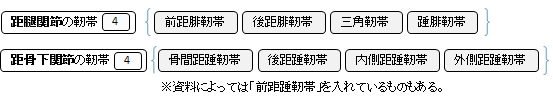

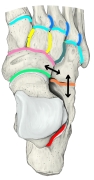

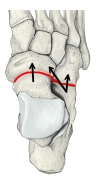

足の靭帯、特に足根部は関節も多く細かく不規則な靭帯も多いので覚えるのがなかなか厄介である。覚えやすいように?まとめてみたので、少しでも参考になれば幸いである。 ただ、あまりうまくまとまっていないような気がしないでもないが…。 まず、 注意)資料によってはもっと多くの靭帯数を挙げているものもあるが、ここでは「日本人体解剖学 (上巻) まず、大きな関節である距腿関節と距骨下関節の8個の靭帯から見ていこう。 さて、残りの16個の靭帯がなかなか厄介である。まず、楔状骨が関係する3つの関節から見ていく。それぞれ背面と底面に靭帯が張り、3つのうち2つには骨間に靭帯が張っている形になる。 次に、背側、底側の両方に靭帯が張っているのが以下の2つになる。なお、舟立方関節は常在の関節ではない。 さて、残りはあと4つだが、そのうちの3つは距踵舟関節に関係する靭帯となる。

|